我国的工业机器人,到底在哪些方面还有广阔的进步空间?还有多长的路要走呢?

核心零部件仍需进口

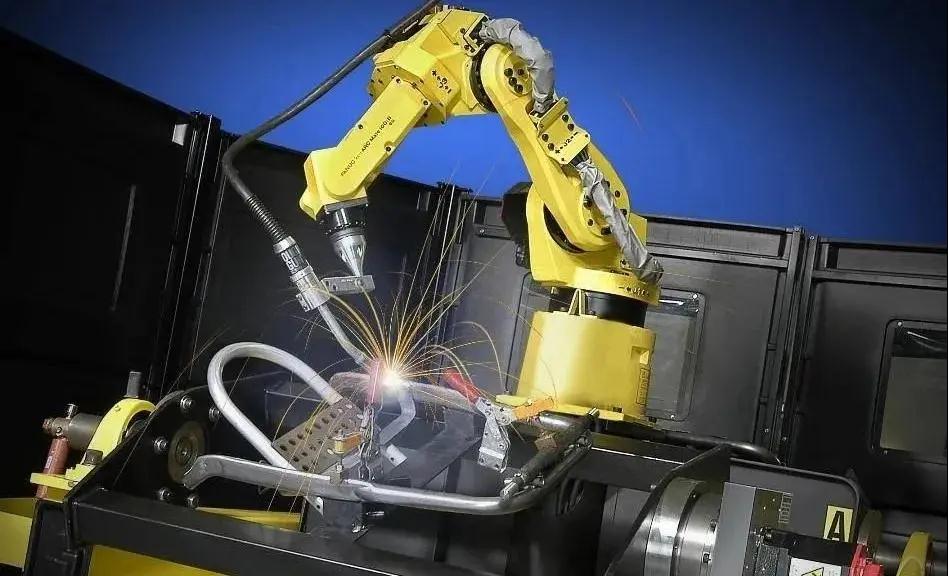

目前,工业机器人主要应用在焊接、喷涂、搬运、装配、切割等领域。

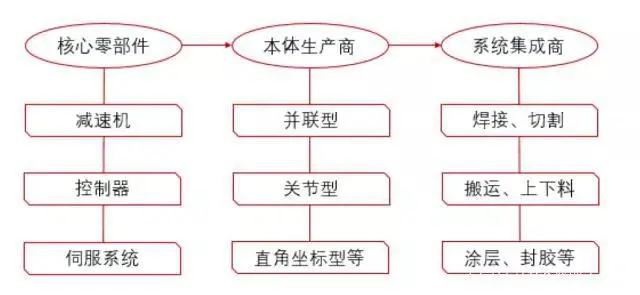

控制器、伺服系统和精密减速器是其技术难度最大的三大核心零部件。

尽管国产机器人市场需求突飞猛进,但是机器人所需要的核心零部件一直被外来品牌垄断。

在机器人工业发展早期,市场一直被"四大家族"(abb、发那科、kuka、安川)所占领,一个控制系统,二是核心零部件。

加之国产机器人起步比较晚,所以错失了技术优势和成本优势。

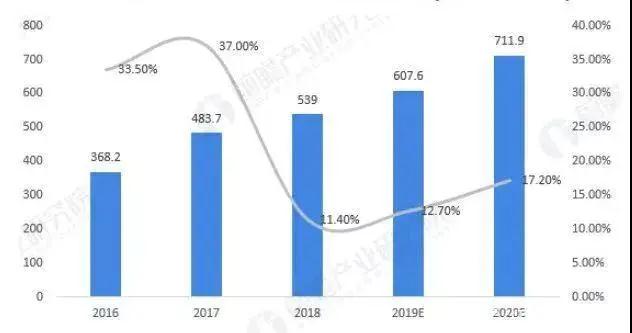

近两年,我国科技发展以及智能化产品普及程度极大提高,机器人市场又迎来小高峰。

尽管2020年初受到疫情的影响,整体市场经济波动,但是机器人却在这场“战疫”中表现突出,尤其是服务机器人。

从国内外机器人产业的宏观角度来看,国产工业机器人虽然和国外相比还有一段距离,但这种差距将会逐渐缩小。

部分国产机器人随着品质技术的深入钻研提升,也开始走出国门,跨入国际市场。

相比进口品牌,低价格的国产工业机器人,能以更优的技术及可靠性服务国外内制造企业。

此外,背依中国庞大的机器人市场,地理因素也成为国产核心零部件的优势。

价格战制约良性发展

虽说走出国门的机器人以价格优势占领了部分国际市场,但是在国内市场,企业之间的价格战确实屡见不鲜。

目前工业机器人主要用于代替简单的重复性劳动,太昂贵的机器人会失去代替的意义。

低成本的工业机器人更有利于推动工业4.0和智能制造方案的落地;

但是智能制造业的发展,要求工业机器人还要有好的品质和先进的功能,因而投入的成本就不会很低。

目前中国机器人密度相对较低

机器人密度是指行业中每10000名工人中机器人的数量。该指标是反映一个国家制造业水平的重要参数。

尽管中国机器人市场广阔,但是放在更加庞大的加工制造业背景下,我国的自动化水平其实还有非常大的进步空间。

2017年,中国工业机器人密度为97台/万人,首次超过全球的平均水平。

2019年,中国电子学会发布了《中国机器人产业发展报告(2019年)》。

《报告》显示,据国际机器人联合会(IFR)预计,中国机器人密度将在2021年突破130台/万人,达到发达国家的平均水平。

系统集成商发展受阻

目前在国内的机器人企业中,有百分之八十以上都是机器人系统集成企业,不是机器人本体企业。

国产工业机器人刚起步时,有少数卖本体的企业是盈利的,但由于稳定性问题频频爆发,售后维护的成本非常之高,集成商这才应运而生。

许多人说做机器人集成应用做得好非常赚钱的,但是这话似乎有些以偏概全了。

系统集成的壁垒相对来说比较低,所以与上下游议价能力较弱,虽然毛利水平也不高,但市场规模却远远大于本体市场。

我国工业机器人的未来:大有可为

近年来政府实行一系列的优惠政策,大力推动机器人产业发展,工业机器人正在不断得到广泛应用。

同时,机器人生产线改造,不断国产化,使国产机器人从核心技术、关键零部件研发到整机制造等都可以获得大量实践与探索的机会。

国产机器人与进口机器人在同等品质硬件上的成本几乎在同一水平线上。低成本高品质,才是本土机器人企业的硬核突围的最好方式。

相比于进口品牌,低价的国产工业机器人,能够凭借更优的技术以及更大的可靠性服务制造企业,占据更高的性价比优势;

所以国产机器人的机会与空间依然很大,让我们拭目以待。

免责声明:本文整理删改自网络资讯